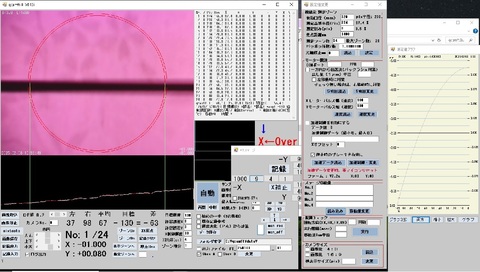

最初意味が分かりませんでしたが、Xを左に動かす場合バックラッシュ補正120では、一旦満月の状態になり 又元に戻るわけですね。これはたまりませんね。

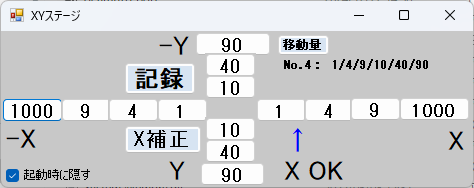

バックラッシュ補正値をX,Y別々に指定できるようにしました。(次の版で)

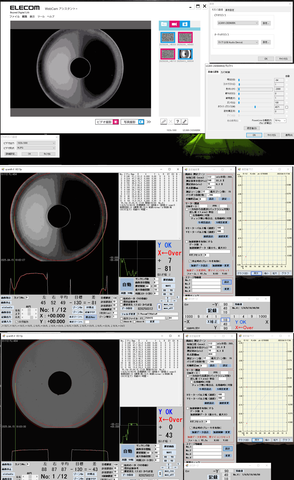

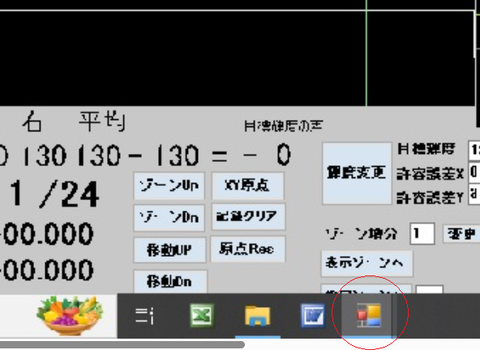

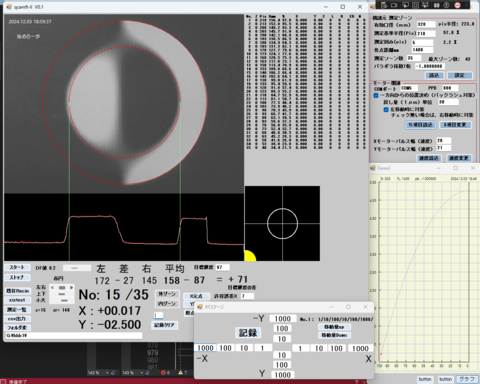

ログからグラフを描きました。Y座標と輝度(R-L)のグラフです。

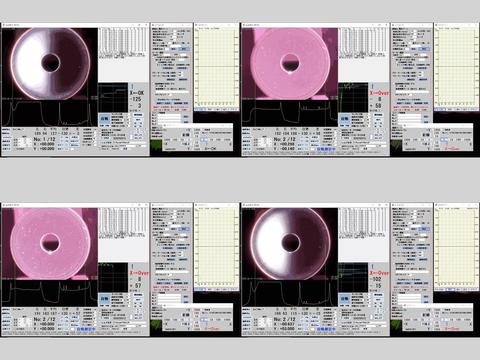

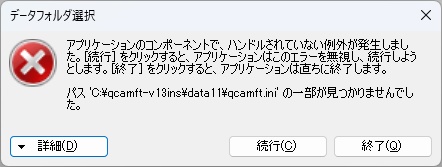

1番目

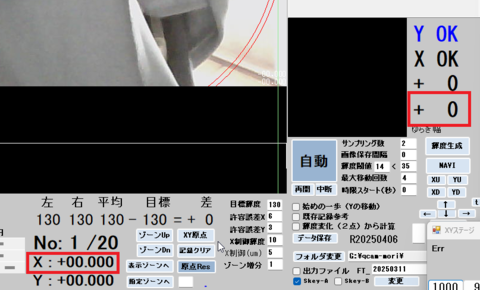

バックラッシュ補正値が30で測定

右下がスタートで 40μ前進を繰り返しています。3回目まで空回りで、4回目から動き出したので、輝度が増えています。

7回目から10μmの後退しようとしていますが、バックラッシュ補正が不足し、ステージが動かないので輝度が変わりません。

このパターンは、前回調べた中でもよく出るパターンです。

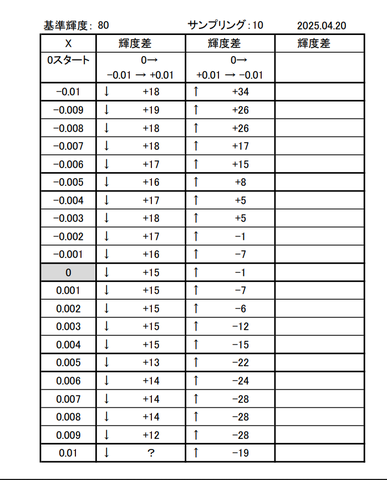

これ以下は全てバックラッシュ補正値が120での測定

2番目

40μmの前進後退を2回づつ繰り返しています。1回目は動かず(輝度が変わらず)、1回目にステージが動いています。

ですから少なくともバックラッシュ補正値の不足は、40μm以上80μm以下と推察されます。 グラフから読み取ると 約40μm 足りないと 思います。

この平行四辺形のパターンは、何ケースかありました。

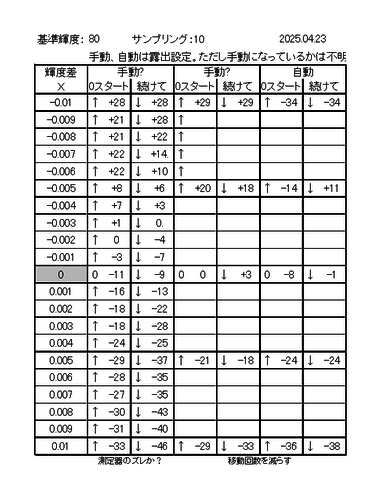

3番目

これも前進から後退の場面です。

4番目

これは戻るときに、正確に動いた例です。

これはギアのかみ合いの関係か(送りねじにごみでもあったか?)。

5番目

3番目同様のパターン

バックラッシュ補正値を50から、120にした結果改善(不足分が減少)したのは間違いありません。

バックラッシュ補正値が200μmあれば、どれも4番目のように(ほぼ直線上をグラフが動く)なるのではと期待します。

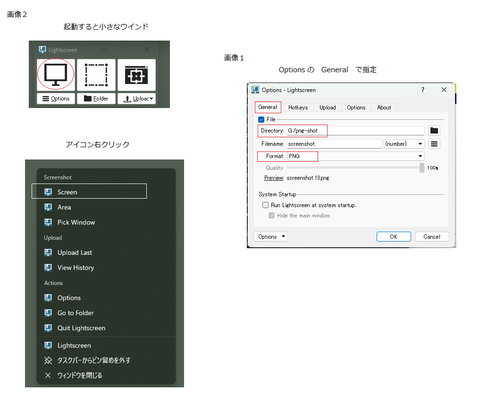

このグラフを描くのを容易にする為に、qcamft.log2 を出力する様にしました。(次の版で)

Libre Officeのcalc(表計算ソフト)なら、qcamft.log2をD&Dし、okクリックで表が完成です。

一方MS Office は18回程度、ポチポチ操作しないと同じ表ができません。 昔は、もっと簡単に出来たと思います。

グラフ(散布図)を描く操作はどちらも同じ(6回程度)でした。